Die berühmteste Verhaltensbeobachtung an Honigbienen betrifft die Rekrutierung von Neulingen zu einer Futterstelle. Der österreichische Bienenforscher Karl von Frisch hatte beobachtet und in einer Publikation von 1923 beschrieben, dass Bienen nach der Entdeckung einer neuen Futterquelle diese zunächst selbst mehrfach aufsuchen. Sind sie danach von dieser Quelle überzeugt, führen sie im dunklen Stock auf den senkrechten Waben auffallende Bewegungen auf, die sogenannten Bienentänze.

Ein Artikel von Dr. Jürgen Tautz

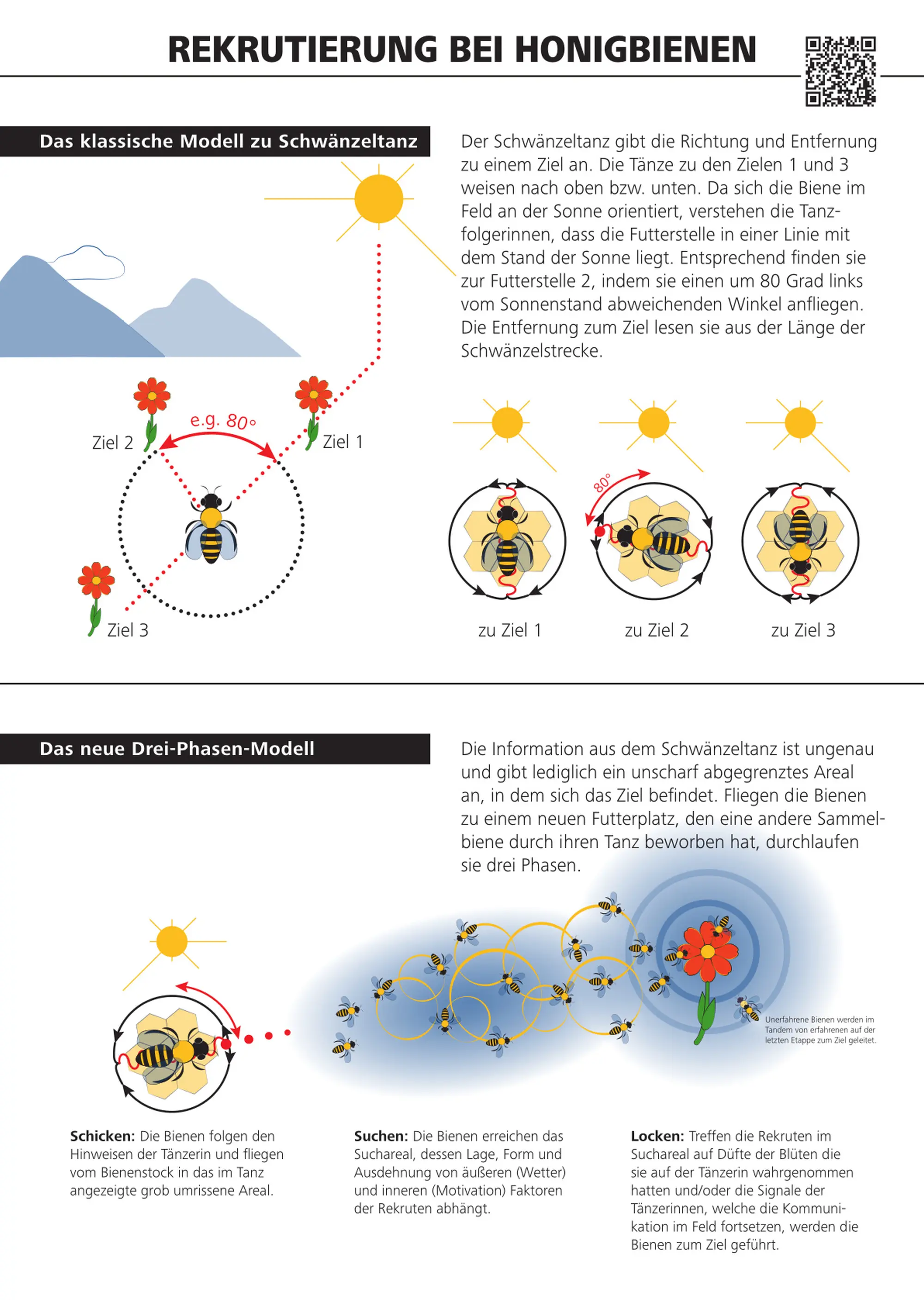

Die berühmteste Verhaltensbeobachtung an Honigbienen betrifft die Rekrutierung von Neulingen zu einer Futterstelle. Der österreichische Bienenforscher Karl von Frisch hatte beobachtet und in einer Publikation von 1923 beschrieben, dass Bienen nach der Entdeckung einer neuen Futterquelle diese zunächst selbst mehrfach aufsuchen. Sind sie danach von dieser Quelle überzeugt, führen sie im dunklen Stock auf den senkrechten Waben auffallende Bewegungen auf, die sogenannten Bienentänze. Andere Bienen, die diesen Tänzen folgten, tauchen nach einiger Zeit bis in einer Entfernung von zehn Kilometern exakt an dem Punkt auf, der von der Entdeckerin beworben wird. Als dann die großartige Beobachtung hinzukam, dass Details der Tanzfigur mit der geografischen Lage des beworbenen Zieles korrelieren, war die „Tanzsprache der Bienen“ geboren. Die Idee: Aus der Figur des Bienentanzes entnehmen die Nachtänzerinnen die Lage des Zieles, das sie anschließend aufgrund dieser Information selbstständig auffinden, denn man sieht sie ja dort ankommen. Die daraus oft zitierte Schlussfolgerung, die den Bienen eine Sonderstellung im gesamten Tierreich zuweist: Nur der Mensch und die Honigbiene seien fähig, die Lage eines Ortes im Raum präzise zu kommunizieren.

Heute, ein Jahrhundert nach den ersten Publikationen zum Thema und einer riesigen Anzahl an Experimenten, ist klar, dass dieses klassische Modell um einen entscheidenden Aspekt erweitert werden muss. Auch hier gilt wie immer in der Wissenschaft, dass mit wachsender Datenfülle auch lieb gewonnene Vorstellungen und Hilfshypothesen neu zu bewerten sind. Das massive „Rauschen“, die Ungenauigkeit in der Tanzkommunikation der Bienen, erfordert weitere Signale im Feld, um Rekruten ans Ziel zu bringen. Diese theoretische Forderung, die sich aus vielen Folgestudien ergibt, trifft auf eine der frühesten Beobachtungen von Karl von Frisch. Er hatte richtig gesehen, dass dieselben Bienen, die im Stock getanzt haben, draußen im Feld mit auffallenden Flügen und chemischen Lockstoffen die Rekruten zum Ziel bringen, die es aber auch selbst, angelockt durch die Blütendüfte, finden können.

Das neue Bild zu den Abläufen der Futterplatzrekrutierung ergänzt das klassische Modell um zwei Phasen und nimmt dabei die ersten Beobachtungen durch Karl von Frisch mit auf.

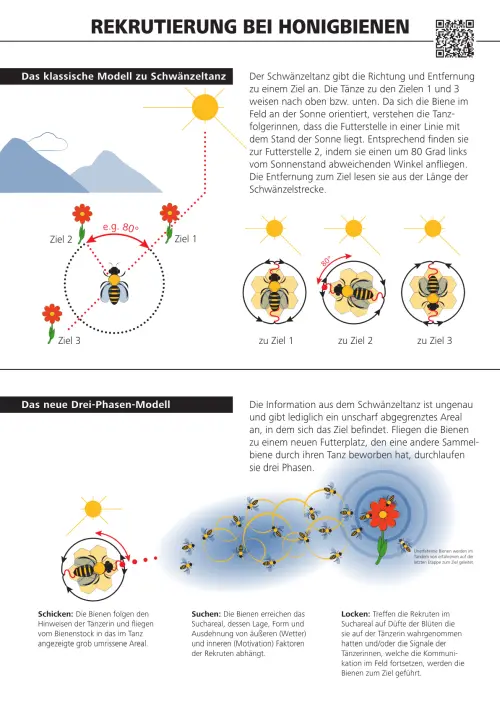

Phase 1, das Schicken von Rekruten in ein Suchgebiet. Die Neulinge folgen dabei Informationen der Tänzerin. Hier endet das klassische Modell (Fig.1). Diese Phase könnte man als die „von Frisch-Phase“ bezeichnen, da es vor allem dieser Baustein in der Kommunikation zwischen Bienen war, für die Karl von Frisch 1973 den Nobelpreis erhielt.

Phase 2 (Suchen), während der die rekrutierten Bienen das Suchareal erreichen, dessen Lage, Form und Ausdehnung von äußeren (Wetter) und inneren Faktoren (Motivation) der Rekruten abhängt.

Die Phase 3 (Locken): Treffen die Rekruten im Suchareal auf Düfte der Blüten und/oder die Signale der Tänzerinnen, welche die Kommunikation im Feld fortsetzen, werden die Bienen dadurch zum Ziel geführt. Die Bedeutung der Lockdüfte wurde insbesondere durch die Studien des US-amerikanischen Bienenforschers Adrian Wenner deutlich, man könnte diesen Schritt als die „Wenner-Phase“ bezeichnen.

Eine wunderbare Animation zum Ablauf der „Tanzsprache“ der Honigbienen hat der SWR/ARD auf der Plattform "Planet Schule" verfügbar gemacht:

Fig. 1: Altes und Neues Modell zur Futterplatzrekrutierung (der Bienentanz) (Grafik Jürgen Isendyck. In dieser Form erstmals publiziert in J.Tautz „Auch Bienen haben Schweißfüße“, ULMER-Verlag mit SCHWARTAU-Werke 2024).

Fig. 2: Der Schwänzeltanz. Eine Arbeiterin (in der oberen Bildhälfte aufgrund ihrer schnellen Bewegung unscharf abgelichtete Biene), die ein lohnenswertes Ziel entdeckt hat, bewirbt diesen Futterplatz mit dem sogenannten Schwänzeltanz, dem Informationen zu Richtung und Entfernung eines Zielgebietes entnommen werden können (Foto Ingo Arndt).

Fig. 3: Bienen, die im dunklen Stock getanzt haben (siehe Fig.2) öffnen auf dem Weg zum Ziel ihre Nasanov-Drüse (der gelbe Streifen) am Hinterleib. Der verströmte Lockstoff Geraniol weist den Bienenneulingen den Weg zum Ziel, ebenso wie der Eigenduft der Blüten (Foto Ingo Arndt).